現代の忙しい生活の中で、生前整理という言葉を耳にする機会が増えています。

しかし、具体的にどのように進めれば良いのか、何が最適なタイミングなのか、さらには遺品整理や終活との違いについて理解している方は少ないかもしれません。

生前整理は、単に物を整理するだけでなく、自分の人生を振り返り、将来に備える重要なプロセスです。

当記事では、生前整理の具体的なやり方、始めるのに最適なタイミング、そして遺品整理や終活との違いについて徹底解説します。

家族の未来を考え、自分自身も安心して過ごせるための第一歩を一緒に踏み出しましょう。

この記事を監修した人

- 小西 清香

- 整理収納アドバイザー

元汚部屋出身の整理収納アドバイザー。夫の身内6人の看取りや介護をし、生前整理の大切さを痛感。

また看護師時代ICUに勤務し、人の最期もたくさん見てきました。

そんな経験を元に元気なうちから生前整理を!という思いで、片付けと合わせてお伝えしています。

生前整理とは?遺品整理や終活との違い

生前整理のやり方とタイミングを紹介する前に、生前整理について簡単に説明します。

生前整理とは

生前整理とは、自分が他界したあとにに残された家族が遺産の整理や相続に困らないよう、あらかじめ財産や持ち物を整理しておくことです。

これにより、残す遺産や相続に自分の意志を反映させることができ、これからの生活を安心して進めることができます。

万が一に備えて持ち物を整理しておくと、残された家族の負担を軽減するだけでなく、ご自身の施設への入所や引越し時の荷造りが楽になるなど、生活環境の変化にも対応しやすくなります。

しかし、生前整理は単に持ち物を減らすことが目的ではありません。

自分の死後、残した物をどのように処分してもらうか、誰に託すかといったことも考慮しながら整理することが重要です。

したがって、これからの人生に必要な品や大切な物だけを選びながら、生前整理を進めることが求められます。

生前整理は、ご自身の人生と向き合う機会と言えるでしょう。

遺品整理や終活との違い

生前整理、遺品整理、終活は、いずれも個人やその遺族が物品や事柄を整理する活動ですが、それぞれの目的やタイミング、具体的な内容が異なります。

①生前整理

| 目的 | 生前整理とは、自分が健在なうちに持ち物や財産を整理し、自分の意志を反映させることで遺族の負担を軽減する作業。 |

| タイミング | 健康なうちに、自らの意思で行う。 |

| 内容 | 自分の持ち物を整理し、不要な物を処分する。これには財産や重要書類の整理、エンディングノートの記入などが含まれる。自分が亡くなったあとの遺族の負担を軽減するために行われることが多い。 |

②遺品整理

| 目的 | 故人が残した物品を整理し、遺族や関係者が適切に処理すること。 |

| タイミング | 故人が亡くなったあとに行われる。 |

| 内容 | 家財道具や個人的な持ち物などを整理し、必要に応じて形見分けや処分を行う。遺品の中には感情的な価値があるものも多く、遺族の心の整理も含まれている。 |

③終活

| 目的 | 自分の人生の最期に向けて準備を整えること。 |

| タイミング | 高齢になったり、死を意識し始めた時期から行う。 |

| 内容 | 物品の整理だけでなく、葬儀の準備、遺言書の作成、医療や介護の事前指示、墓地や納骨堂の選定など、人生の最期を迎える準備全般を含む。 |

生前整理のやり方

生前整理は、自分が健在なうちに持ち物や財産を整理し、遺族の負担を軽減するための重要な作業です。

以下のステップを参考に、生前整理を進めてみましょう。

生前整理のやり方

①身の回りの物から整理を始める(家具や衣類などの家財道具、写真や動画などの整理)

②お金や財産に関するものを整理する(銀行口座、クレジットカードなどの整理)

③エンディングノートや財産目録などに必要な情報を残しておく(暗証番号やパスワードなど)

身の回りの物から整理を始める

家財道具などの不用品の整理

これからの生活で必要ない物を整理します。

思い出の深い物はなかなか処分しにくいかもしれませんが、いろいろな方法がありますので、自分に適した方法で手放しましょう。

処分方法には以下があります。

【処分方法】

| リサイクル、売却 | 要な家具や家電、衣類などはリサイクルショップに持ち込んだり、フリマアプリを利用して売却します。 新しい持ち主に役立てるとともに、資金も回収できます。 |

| 寄付 | まだ使用可能なものは、福祉施設や慈善団体に寄付しましょう。 使わなくなったものでも、必要としている人々に役立ちます。 |

| 廃棄 | 壊れている物や使用できない物は適切に廃棄します。自治体のゴミ回収サービスを利用したり、不用品回収業者に依頼します。 |

| 家族や 友人への譲渡 | 思い出のある物品や価値のある物は、家族や友人に譲ることも検討しましょう。 |

| オークションや ネット販売 | 高価な物品やコレクションなどは、オークションやネット販売を通じて売却することができます。 |

どうやって処分しようか……。

ネットでも売却や譲渡ができるので、ご家族やお知り合いにも手伝ってもらいましょう。

デジタル機器に保存している情報の整理

パソコンやスマートフォンに保存しているデータも整理しておきましょう。

整理しなければデータは増えるばかりで、いざ整理しようとすると時間がかかり、途中で諦めてしまいがちです。

不要なデータを日頃から溜めず、削除する習慣を身につけておくのがベストです。

【整理方法】

パソコンやスマートフォン、タブレットに保存されている写真や文書、メールなどのデータを整理し、不必要なデータを削除します。

重要なデータは外部ハードディスクやクラウドサービスにバックアップを取ることをおすすめします。

デジタル機器の情報で整理しておくべきもの

・写真や動画

・メールや連絡先など

・SNSや個人ブログにあるデータ

写真がいっぱいあるけど本当にいるかな……。

自分や他人のプライバシーにも関わることなので、早めに整理しておくのがベストです!

モバイル専門のマーケティング機関であるMMD研究所(モバイルマーケティングデータ研究所)が2022年に行った『デジタル遺品に関する調査』によると、日本における「デジタル遺品」という言葉の認知度は23.6%にとどまり、一般的にはまだあまり知られていない状況が浮かび上がっています。

調査によれば、実際に自身のデジタル遺品整理を「行ったことがある」人はわずか2.6%に過ぎず、「行う予定がある」と答えた人も12.0%にとどまっています。

特に40~70代の間では、実施経験率が2.0%以下と、デジタル遺品整理への取り組みが限られていることがわかります。

これらの結果から、デジタル遺品整理への関心や実践の取り組みはまだまだ低いことがうかがえます。

今後、個人や家族、または専門家や業界全体での啓発と情報提供が重要とされるでしょう。

デジタル時代においても、遺品整理は重要な課題であり、計画的かつ継続的な取り組みが求められます。

*参考サイト:MMD研究所『デジタル遺品に関する調査』

*デジタル遺品の詳しい整理方法はこちらのコラムがおすすめ!*

お金や財産に関するものを整理する

利用していない銀行口座やクレジットカードを解約する

【解約方法】

長期間使用していない銀行口座やクレジットカードは、手続きをして解約しましょう。

解約により管理する口座が減り、後々の手続きがスムーズになります。

デジタル遺産の整理

【整理方法】

インターネットバンキングやオンラインショッピングのアカウント、サブスクリプションサービスの契約情報などを整理します。

不要なアカウントは解約し、重要な情報はリストにまとめておきましょう。

重要な書類はまとめて保管する

【保管方法】

契約書や証明書、保険のポリシーなどの重要書類は、一箇所にまとめて保管します。

ただし、すべてを一箇所に保管すると盗難のリスクが高まるため、印鑑や特に重要な書類は別の場所に保管するなど工夫が必要です。

また、家族がすぐに見つけられるように、エンディングノートに保管場所を記載しておくと良いでしょう。

エンディングノートや財産目録などに必要な情報を残しておく

パソコンのログインパスワード、暗証番号・パスワードなど

【記載方法】

パソコンやスマートフォンのログインパスワードや重要なオンラインアカウントの情報をエンディングノートに記載しておきます。

そうしておけば、万が一の際に遺族がスムーズにアクセスできます。

また、自分の希望する葬儀の形式や連絡先リスト、遺産分割の希望なども記録しておくと良いでしょう。

エンディングノートについてわかりやすく説明しています!

財産目録とは、死後、家族にどのような遺産を遺すのかをまとめた一覧表のことです。

不動産や預貯金、家賃や未払いの医療費など、相続すると決めた所有財産はすべてこの表に記載します。

「資産」と「負債」のどちらも記入しておきましょう。

財産目録についてはこちらのコラムがおすすめです!

生前整理を通じて、自分の生活や財産を見直し、家族への負担を減らすための準備を進めましょう。

生前整理を始めるタイミング

生前整理を始めるタイミングは個人の状況や意思によって異なりますが、以下のようなタイミングが考えられます。

健康なうちに始める

自分の健康状態が良好なうちに、十分な時間をかけて計画的に生前整理を進めることが推奨されます。

健康でいる間に整理を始めることで、無理なく進めることができ、将来に対する不安も減らせます。

特に、突然の健康問題や事故などは予測できないため、あらかじめ余裕を持って取り組むことが重要です。

例えば、大きな家具の移動や長時間の整理作業は、体力が必要なため健康なうちに行うことが理想です。

また、健康な状態であれば、重要な判断や決定を冷静に行うことができます。

健康な時期に整理を始めることで、安心して生活を送ることができるのです。

定年退職前後

定年を迎える前後の時期は、人生の新たな段階に入るタイミングであり、生活スタイルや財務状況の見直しを行う良い機会です。

定年退職は多くの人にとって一つの大きな節目であり、この時期に生前整理を始めることで、退職後の新しい生活に向けての準備が整います。

例えば、退職後の時間的余裕を活用すれば、仕事をしている間はなかなか手が付けられなかった細かい部分まで丁寧に自宅の整理を進めることができます。

また、定年退職後は収入の変化があるため、財務状況の見直しを行い、今後の生活に必要な物と不要な物を明確にすることが重要です。

このように、定年退職前後は、人生の新たなステージに備えて生前整理を始める絶好のタイミングです。

家族との話し合いの機会を設ける

家族が集まるイベントや行事の際に、生前整理についての話し合いを持つことも良いタイミングです。

例えば、お正月やお盆、家族の誕生日など、家族全員が集まる機会に生前整理について話し合うことで、家族の理解や協力を得ながら計画を進めることができます。

家族とのコミュニケーションを通じて、自分の意向を伝えたり、家族の意見を聞いたりすることは、生前整理をスムーズに進める上で非常に重要です。

特に、遺産分割や財産の整理に関しては、家族全員の理解と納得が必要です。

家族が集まるタイミングを活用して生前整理について話し合いの場を設けると、家族の絆を深めながら、将来に向けての準備を進めることができます。

節目の年や大切なイベント前

節目の誕生日や結婚記念日など、特別な年やイベントを機に、生前整理を進めることで、自分の意思を明確にし、将来に対する準備を整えることができます。

例えば、還暦や古希などの節目の年は、自分の人生を振り返る良い機会です。

このような特別なタイミングに生前整理を行うことで、これまでの自分の歩みを見直し、これからの人生をどう過ごすかを考えることができます。

また、結婚記念日や子供の成人式などの家族にとって大切なイベントを機に整理を始めれば、家族と一緒に思い出を共有しながら進めることができます。

このように、適切なタイミングで生前整理を始めることで、自分の意志を反映させた整理ができ、将来に向けての安心感も得られます。

生前整理のアドバイスもお任せください

世代別にみる生前整理の重要性と取り組み方

人生の各段階で、私たちは様々な準備をする必要があります。

その中でも、生前整理は自身や家族の未来に関わる重要な一環です。

若年層から高齢層まで、それぞれの世代が抱える課題や関心事は異なりますが、どの世代においても生前整理が持つ意味と重要性は共通しています。

ここでは、世代別にみた生前整理の取り組み方を紹介します。

若年層(10代〜30代)

若年層にとって、生前整理はまだ遠い未来の話かもしれませんが、デジタル社会の発展により、オンラインでの情報管理や遺言の重要性がますます増しています。

例えば、SNSのアカウントやオンラインサービスのアクセス情報を整理し、大切なデータを将来的に家族や友人がアクセスできるようにすることも生前整理の一環です。

また、財産や遺品に関する考え方を早いうちから持つことで、将来の不安を軽減することができます。

【デジタル遺産の整理】

SNSやオンラインアカウントの整理を通じて、デジタル遺産を整理することが重要です。

【保険や投資の見直し】

将来のために保険や投資の契約内容を見直し、ライフプランに合わせた選択をすることができます。

中年層(40代〜60代)

中年層にとっては、子育てやキャリアの節目を迎える時期でもありますが、同時に自身の将来の準備も不可欠です。

この世代では、エンディングノートや遺言書の作成、デジタル遺品の整理や家庭内の物品整理などが重要なテーマとなります。

また、健康管理や老後の資金計画も含め、将来の不安を軽減するための準備が求められます。

さらに、キャリアの転換や趣味の追求など、新たなライフスタイルの選択についても考えることが重要です。

【エンディングノートの作成】

加須機や周囲に自分の希望や意思を伝えるために、エンディングノートの作成を始めることができます。

【財産の整理と相続対策】

家庭やキャリアが安定している時期に、財産や遺産の整理を進め、相続に備えることが重要です。

高齢層(60代以上)

高齢者の方々にとっては、生前整理が具体的で現実的な問題として浮上してきます。

遺言書の作成や家族への財産分与、医療や介護の計画、埋葬方法など、自分の死後に関わる様々な準備が中心となります。

また、家族との円滑なコミュニケーションを通じて、最終的な意思を明確に伝えることも大切です。

【介護や施設入所の準備】

健康状態や将来のライフスタイルに合わせて、介護や施設入所に備えるための準備を整えることが重要です。

【遺言書の作成】

財産や遺産分配に関する意思を明確にするために、遺言書の作成を検討することが推奨されます。

各世代において、ライフステージや目標に合わせた生前整理の取り組み方を考え、計画的に進めることが大切です。

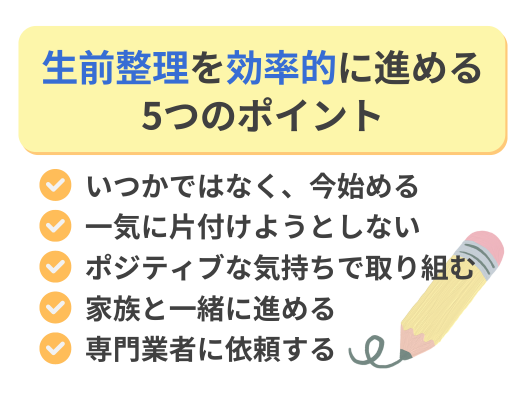

生前整理を効率的に進める5つのポイント

生前整理は、未来のための準備として重要です。

以下に、生前整理を効果的に進めるための5つのポイントを紹介します。

いつかではなく、今始める

生前整理は後回しにせず、早めに始めることが大切です。

将来的な不安を軽減し、自分や家族の負担を減らすためにも、今すぐ行動を起こしましょう。

「いつかやろう」と思いがちですが、時間があるうちに少しずつ進めることで、急な体調の変化や不測の事態にも対応しやすくなります。

例えば、日々の生活で不要になった物を少しずつ処分したり、家の中を整理することで、後々の負担を軽減できます。

今から少しずつ整理を始めることで、時間をかけて丁寧に取り組むことができ、無理なくスムーズに整理を進められ、ストレスを軽減できるのが大きな利点です。

一気に片付けようとしない

生前整理を一度にすべて終わらせようとすると、体力的にも精神的にも大きな負担になります。

特に、多くの物を一度に整理しようとすると、圧倒されてしまい、途中で挫折してしまう可能性もあります。

これを避けるためには、少しずつ段階を追って進めることが重要です。

例えば、今日はクローゼットの整理に集中し、来週は書類の整理を行うといった具合に、小さな目標を設定し、日々の生活に支障が出ない範囲で取り組みましょう。

生前整理は無理なく取り組むことが最も大切です。

一度に大量の作業は行わず、負担を軽減しながら効率的に進めましょう。

ポジティブな気持ちで取り組む

生前整理は将来に備えるポジティブな行動です。

過去の思い出や大切な物を整理することで、自分の人生を振り返り、これまでの経験や出来事に対する新たな発見や感謝の気持ちを持つことができます。

さらに、生前整理を進める中で、今後の人生で本当に大切にしたいものが明確になることもあります。

物を整理することで、自分にとって何が本当に価値があり、どのように生活をより豊かにするかが見えてくるのです。

このように、生前整理は単なる物の整理にとどまらず、自己理解を深め、これからの人生をより充実させるための重要なステップとなります。

整理を進めることで、過去の経験を大切にしつつ、未来に向けた明確な方向性を見出すことができるのです。

家族と一緒に進める

生前整理は家族と一緒に進めることが理想的です。家族と共有することで、思い出の品や重要な物の処分についても意見を交わすことができます。

また、家族とのコミュニケーションを通じて、意思を共有し合うことで、遺言書や財産分与に関する希望や意向をより明確にすることができます。

家族との時間を大切にしながら、思い出を語り合う機会にもなるでしょう。

持ち主が亡くなり、遺品となった電子端末に保存された個人のSNSやメール、写真やネットバンク口座などのデータやネット上での登録情報のことをデジタル遺品と呼びます。

専門業者に依頼する

生前整理を効率的に進めたい場合は、専門の業者に依頼するのも一つの方法です。

プロの手を借りることでスムーズに整理を進めることができます。

遺品整理や不用品の処分、買取サービスなどを利用することで、手間を省くことができます。

また、空き家や不動産の売却も業者に依頼することができ、全体の整理が一層楽になります。

さらに、専門家のアドバイスを受けることで、整理の手順や方法についての知識も得られます。

生前整理は、自分の人生を振り返り、未来に向けた準備を整える大切なプロセスです。

これらのポイントを参考に、無理なく計画的に進めていくことで、自分自身も家族も安心して将来を迎えることができます。

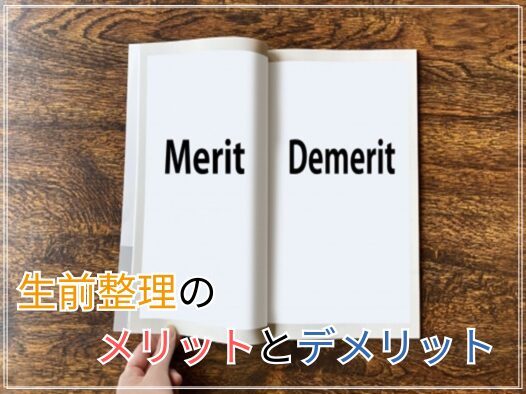

生前整理のメリットとデメリット

生前整理は将来の安心と家族への負担軽減のために重要な準備です。

しかし、メリットとデメリットの両面があります。

ここでは、生前整理のメリットとデメリットについて詳しく見ていきます。

| 生前整理の メリット | 生前整理の デメリット |

|---|---|

| 遺族の負担を軽くできる | 時間、労力がかかる |

| 財産を引き継げる | 費用がかかる |

| 整理できて生活がすっきりする | |

| 相続トラブルを未然に防げる |

生前整理のメリット

遺族の負担を軽くできる

生前整理を行うことで、遺族が故人の遺品を整理する際の負担を大幅に軽減することができます。

遺品整理は、遺族にとって精神的にも肉体的にも大きな負担となることが多いため、あらかじめ整理しておくことで遺族の心労を和らげることができます。

家族が悲しみに暮れる中で大量の遺品を整理するのは非常に大変な作業です。

生前に自分で整理することは、家族に対する最後の優しさとも言えるでしょう。

財産を引き継げる

生前に財産の整理を行うことで、誰にどの財産を引き継がせるかを明確にすることができます。

遺言書を作成し、具体的な相続の方法を決めておくことで、遺産分割の際のトラブルを避けることができます。

また、生前に贈与することで相続税の負担を減らすことも可能です。

整理できて生活がすっきりする

生前整理を通じて、生活空間をすっきりとさせることができます。不要な物を整理し、必要な物だけを手元に残すことで、日常生活が快適になり、心の負担も軽減されます。

特に高齢者にとっては、転倒などのリスクも減らすことができ、安全な生活環境を整えることができます。

物が少なくなることで掃除もしやすくなり、生活の質が向上します。

相続トラブルを未然に防げる

生前に財産や遺言について明確にしておくことで、相続に関するトラブルを未然に防ぐことができます。

遺族間での争いや誤解を避けるためには、早めに生前整理を行い、意向をしっかりと伝えておくことが重要です。

遺言書を作成するだけでなく、家族と話し合いながら、希望や意向を共有することが大切です。

生前整理のデメリット

時間、労力がかかる

生前整理は、時間と労力がかかる作業です。

日常生活の中で整理を進めるには、計画的に進める必要があります。

また、大量の物を整理する場合は、体力的な負担も考慮しなければなりません。

特に一人で進める場合は、無理をせず、少しずつ進めることが重要です。

忙しい日常の中で時間を確保するのは難しいかもしれませんが、少しずつ進めることで無理なく整理を完了することができます。

費用がかかる

生前整理には費用がかかることがあります。

例えば、専門の整理業者を利用する場合や、不動産の売却、遺品の処分などに費用が発生します。

また、遺言書の作成や法律相談なども専門家に依頼する場合は、費用が必要です。

これらの費用を事前に見積もり、計画的に進めることが重要です。

費用はかかりますが、プロの手を借りることでスムーズに進行し、安心感も得られます。

生前整理のよくある質問(Q&A)

生前整理についてよくある疑問に対して、具体的な回答を提供します。

- Q生前整理はいつ始めるべきですか?

- A

生前整理は「いつか」ではなく「今」始めることが重要です。

健康なうちに少しずつ進めることで、将来的な負担を減らすことができます。

- Q生前整理に何から手を付ければいいですか?

- A

まずはクローゼットや書類の整理など、身近なところから始めると良いでしょう。

エンディングノートの作成や、デジタル遺産の整理も重要です。

- Q生前整理に専門業者を利用するメリットは何ですか?

- A

専門業者を利用することで、効率的に整理が進みます。

また、遺品整理や不用品の処分など、自分では難しい作業をプロに任せることができます。

生前整理チェックリスト

「すること」と「したこと」を混乱しないために、生前整理を計画的に進めるためのチェックリストを開始前に準備しておきましょう。

ノートなどの簡単なもので構いません。

下に挙げている「すること」を書いて、整理が終わればチェックを付けていきましょう。

整理方法は次のとおりです。

【家財道具の整理】

・家具や電化製品の整理を行い、不要な物を処分する

・思い出のある品物を写真に残し、実物は手放す

【重要書類の整理】

・保険証書、銀行通帳、不動産関連書類を一つのファイルにまとめる

・遺言書やエンディングノートを作成し、家族に保管場所を知らせる

【デジタル遺産の整理】

・SNSやオンラインサービスのアカウント情報を一覧にまとめる

・パスワード管理ツールを利用して、アクセス情報を家族と共有する

【エンディングノートの作成】

・自分の希望や意思(葬儀の方法、臓器提供の有無など)を記入する

・財産の分配や遺言の内容を具体的に記載する

【財産のリストアップと相続計画】

・現金、預貯金、株式、不動産などの財産をリスト化する

・遺言書を作成し、相続人に財産の分配方法を明示する

このように、「やること」を文字で見ると簡単そうに感じるかもしれませんが、実際は骨の折れる作業です。

時間をかけて、ゆっくり丁寧に整理していきましょう。

生前整理を考えているけど、実際にやるのは大変そう……。

上手く進められるか心配だわ。

生前整理は自分に合ったスタイルで進めればいいから、大丈夫。

始めている人がいたら、積極的に話を聞いてみよう!

筆者の知り合いにも、子どもたちが独立したのを機に生前整理を始めた50代の夫婦がいます。

「○○いらない?」と頻繁に連絡が来るので理由を尋ねたところ、生前整理の一環だったそうです。

この夫婦はエンディングノートを作成し、財産や保険の見直しも行いました。

物の整理は思った以上にスムーズに進んだそうですが、SNSやオンラインサービスのアカウント情報の整理には苦戦しています。

ほとんど使用していない無料サービスに登録したアカウントも多く、本人も覚えていないことが多いようです。

このような状況に心当たりのある方も多いのではないでしょうか。

今後も少しずつ進めていくようですが、将来に備えることで、心の平安を得ることができたと話しています。

生前整理を身近に始めた人がいると、自分も何かしなければならないと感じますが、私は皆さんのお役に立てる記事を書き続けることで、生前整理に取り組んでいることを意識しています。

皆さんの周りにも、生前整理を始めている方がいらっしゃれば、ぜひ話を聞かせてもらい、参考にしましょう。

まとめ

この記事では、生前整理の基本的な方法とタイミングについて詳しく解説しました。

生前整理は、自分の物を整理して未来に備えるポジティブな行動です。

やり方としては、少しずつ段階的に進めることが推奨されます。

無理なく進めることで、体力的にも精神的にも負担を軽減しながら効率的に整理ができます。

日々の生活に支障が出ない範囲で、クローゼットや書類など、小さな目標を設定して取り組むのがコツです。

最適なタイミングは、急がず、余裕のある時期に始めるのが理想です。

年齢にかかわらず、早めに始めることで急な変化にも対応しやすくなります。

遺品整理や終活との違いについても触れました。

遺品整理は亡くなったあとの物の整理、終活は人生の終わりに向けた準備全般を指します。

一方、生前整理は、自分が元気なうちに生活空間や物を整理し、より良い未来に向けて準備を整えることです。

この記事を通じて、生前整理の意義と実践方法が明確になり、自分にとって最適なタイミングで始めることの大切さが理解できたのではないでしょうか。

計画的に、無理なく進めることで、自分も家族も安心して将来を迎えることができます。

物理的な整理だけでなく、心の整理も兼ねて、生前整理を通じてより豊かな人生を築いていきましょう。